大脑的记忆效率并非恒定不变,合理利用生理规律能显著提升知识留存率。根据神经科学研究,人体存在四个记忆效率峰值区间,考生可针对性安排复习内容。

清晨苏醒后30分钟是个黄金期。经过夜间睡眠,大脑完成了对前一日信息的整理编码,此时外界干扰最少,适合记忆需要强记的基础概念,如解剖术语、护理操作流程等。

上午8-10点进入第二个高峰。此时皮质醇分泌旺盛,大脑处理信息的速度和准确性达到全天高点,建议安排需要逻辑分析的内容,如病理机制、药物作用原理等需要理解记忆的知识点。

傍晚18-20点是第三个高效期。经过白天活动,大脑处于稳定兴奋状态,特别适合复习易混淆的考点,如不同疾病的症状鉴别、护理措施差异等需要对比记忆的内容。

睡前1小时则是第四个关键节点。此时输入的信息因无后续干扰,能更稳固地存入长期记忆库,可用于复习当天重点内容,尤其是需要精准记忆的数字类考点(如无菌物品有效期、药物剂量等)。

需要注意的是,个体生物钟存在差异,考生可通过连续一周记录学习状态,找到自身记忆效率最高的时段,灵活调整复习计划。

护考知识点中,许多内容存在"形似神异"的特点,单纯死记硬背容易导致混淆。这时候采用对比记忆法,重点关注差异点,能有效提升记忆准确性。

以消化系统常见疾病为例,胃溃疡与十二指肠溃疡是典型的易混淆考点。我们可以从以下维度建立对比表:

通过这种结构化对比,不仅能清晰区分两者特征,更能加深对疾病本质的理解。类似方法可推广到其他系统疾病(如肺炎与肺结核、甲亢与甲减)、护理操作(如静脉注射与静脉输液)等易混淆领域。

护考知识点看似零散,实则存在内在逻辑关联。通过归纳整理,将碎片信息转化为结构化知识网络,既能提升记忆效率,又能增强知识运用能力。

对于数字类考点(如时间、剂量、浓度等),表格是最直观的整理工具。以无菌技术相关数字为例:

| 项目 | 有效期/更换频率 |

|---|---|

| 无菌持物钳(干燥存放) | 每4-6小时更换 |

| 铺好的无菌盘 | 4小时 |

| 一次性口罩使用 | 不超过4小时 |

| 已开启的无菌溶液 | 24小时 |

| 未污染的无菌包 | 7天 |

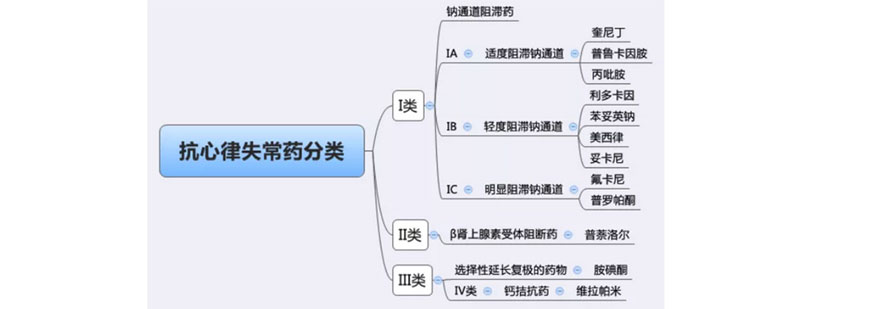

对于系统性知识(如药理学、病理学),推荐使用思维导图。以抗心律失常药为例,可按药物分类(钠通道阻滞剂、β受体阻滞剂等)为一级分支,每个分支下延伸作用机制、临床应用、不良反应等二级节点,形成清晰的知识树状结构。

需要注意的是,整理过程中应避免简单复制教材内容,而是用自己的语言重新表述,这样能加深理解记忆。建议每周对整理内容进行复盘,动态调整知识网络。

将冗长的知识点浓缩为简短口诀,是提升记忆效率的经典方法。口诀的关键在于"押韵易记、要点覆盖",既可以借用现成口诀,也可根据自身记忆习惯自创。

疫苗接种顺序是护考高频考点,"出生乙肝卡介苗,二月脊髓炎正好。三四五月百白破,八月麻疹岁乙脑"这句口诀,用28个字概括了0-1岁儿童基础免疫程序,朗朗上口易记忆。

以子宫脱垂分度为例,教材描述包含多个量化指标(如宫颈外口与处女膜缘距离)和状态描述(如宫颈脱出程度)。通过提炼关键词,可总结为:

这种自编口诀的过程,本身就是对知识点的深度加工,能显著提升记忆效果。建议考生准备"口诀本",随时记录灵感,复习时反复诵读。

记忆的最终目的是应用,通过做题检验记忆效果,能针对性解决"记不牢、用不好"的问题。建议采用"三轮做题法":

学完一个章节后立即做题,重点关注知识点的理解和记忆准确性。错题需标注对应的教材页码,回归原文重新记忆,确保"做一道题,掌握一个知识点"。

临近考试前1-2个月,集中做历年真题。通过分析真题出题规律(如高频考点、常见陷阱),调整记忆重点。例如发现"无菌技术时间考点"在近3年真题中出现8次,就需加强该部分记忆。

考前最后两周进行模拟考试,严格按照考试时间作答。此阶段重点训练"快速提取记忆"的能力,同时通过模拟题查漏补缺,确保知识体系无死角。

需要注意的是,做题后必须进行错题分析。建议建立"错题本",按知识点分类整理错题,标注错误原因(如记忆混淆、理解偏差),定期复盘强化记忆。

护考复习中的记忆难题,本质上是方法与习惯的问题。通过科学利用记忆规律、掌握对比归纳技巧、善用口诀工具、结合做题检验,考生完全可以突破"记不住"的困境。记住,高效记忆的关键不在于死磕时长,而在于用对方法——找到适合自己的记忆体系,才能真正实现"学得轻松,考得高效"。