从居住需求出发:功能平衡是设计的根基

所有室内设计的起点都应回归"人"的需求——这不是空泛的口号,而是决定空间是否实用的关键。当我们谈论功能平衡时,本质是在解决"空间为谁服务""如何服务"的根本问题。

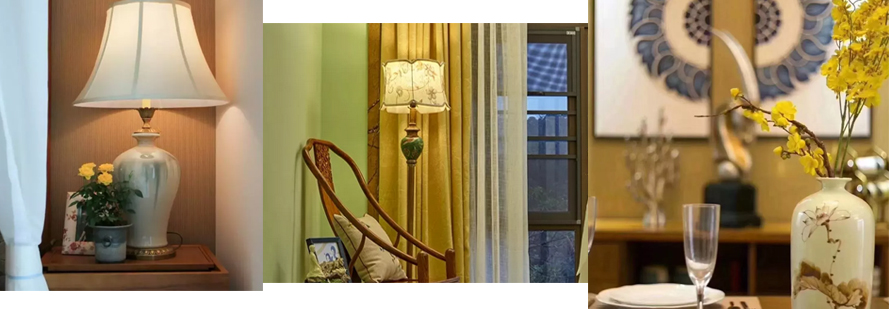

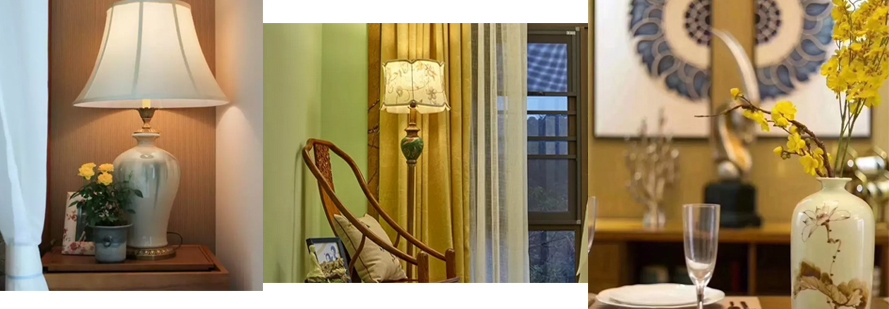

以主卧设计为例,除了满足睡眠这一基础功能,现代家庭往往还需要兼顾阅读、美妆、临时办公等衍生需求。这就要求设计师在规划时,既保留床体、床头柜等核心睡眠区(占比约60%),又要在窗边或转角预留1-2㎡的休闲区:一把可调节角度的布艺单椅、一盏带暖光模式的落地灯、搭配同色系的抱枕和小边几,就能自然形成独立的阅读场景。这种"主功能+衍生功能"的平衡设计,既避免了空间浪费,又提升了居住的舒适度。

儿童房的功能平衡更具挑战性。6-12岁孩子的成长需求快速变化,设计时需预留可调整的弹性空间:组合式储物柜的层板高度可调、学习区与游戏区用低矮隔断分隔、墙面设置可移动的磁性留言板。这种动态平衡的功能规划,能让空间伴随孩子成长持续发挥价值。

风格协调的奥秘:读懂物品的"情绪语言"

"风格必须统一"是常见的设计误区。真正的风格平衡,是让不同元素在整体调性中形成和谐对话。就像音乐中的和弦,不同音符的组合反而能产生更丰富的听觉体验。

关键在于理解每个物品的"情绪属性":皮质沙发传递沉稳感,藤编茶几自带自然气息,金属吊灯散发现代感,棉麻窗帘则充满温暖。当我们要打造"现代侘寂风"时,可以选择深灰皮质沙发(现代感)作为主调,搭配粗陶花瓶(侘寂感)和藤编边几(自然感),再用浅木色地板(中和)衔接,看似不同的元素因"克制的质感"这一共性达成平衡。

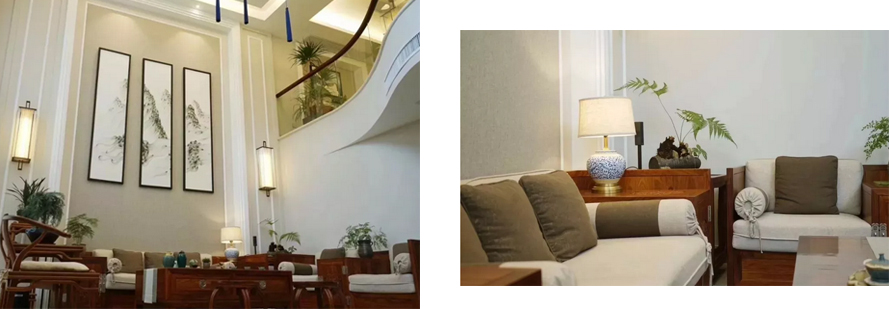

混搭比例是另一个关键。建议采用"7:2:1"法则:70%选择主风格的核心元素(如北欧风的原木家具),20%加入次风格的特色单品(如工业风的金属框架装饰画),10%用中性元素过渡(如白色墙面、米色地毯)。这种比例搭配既保留风格辨识度,又避免视觉杂乱。

空间呼吸感的秘诀:布局的疏密哲学

家具摆放不是简单的"填满空间",而是要让每个物品都有自己的"呼吸空间"。就像书法中的留白,适当的空荡反而能提升整体美感。

在客厅布局中,沙发与茶几的距离应保持60-80cm(方便通行),茶几与电视柜的距离建议1.5-2m(符合观看舒适区)。墙面装饰的排列需遵循"三角法则":大幅装饰画居中,两侧用小尺寸挂件对称分布,上下间距保持15-20cm。这种疏密有致的布局,能让视线自然流动,避免"堆砌感"。

饰品陈列同样需要平衡。建议将饰品按功能分类:实用型(茶具、书籍)、装饰型(摆件、绿植)、记忆型(相框、纪念品)。每类选择3-5件精品,分别放置在玄关柜、边几、书架等不同区域。定期(如每季度)更换部分饰品,既能保持空间新鲜感,又避免长期堆积导致的杂乱。

视觉与触觉的双重平衡:色彩材质的协同设计

色彩是空间的"语言",材质则是"触觉记忆"。二者的平衡,能同时影响视觉感受和使用体验。

色彩平衡建议采用"631法则":主色(墙面/地面)占60%,辅助色(家具)占30%,点缀色(饰品)占10%。例如选择浅灰(主色)作为墙面,搭配米白(辅助色)沙发和原木(辅助色)茶几,再用墨绿(点缀色)抱枕和绿植提亮,整体色调既协调又有层次。需注意同色系搭配时,可通过明度变化(如浅灰、中灰、深灰)增加立体感;撞色搭配时,选择互补色中的邻近色(如蓝与绿)更易和谐。

材质搭配需考虑"软硬平衡":硬质材质(大理石、金属)提升现代感,但过多会显冰冷;软质材质(棉麻、绒布)增加温暖感,但过多易显杂乱。建议在客厅采用"2硬3软"组合:大理石茶几(硬)、金属吊灯(硬)搭配绒布沙发(软)、棉麻窗帘(软)、羊毛地毯(软)。这种组合既能保持空间质感,又避免触感单一。

季节更替时,可通过更换软质材质的饰品调整空间氛围:夏季用亚麻坐垫(透气)、藤编篮(清凉);冬季换羊毛毯(保暖)、绒面靠垫(温暖)。这种动态的材质平衡,能让空间随季节变换保持舒适感。

结语:平衡是设计的终极智慧

室内设计的四大平衡原则,本质是在"需求与审美""功能与美观""个性与和谐"之间寻找支点。它不是刻板的规则,而是灵活的设计思维——从功能出发规划空间,用风格传递生活态度,以布局提升使用效率,借色彩材质唤醒感官体验。当这些维度达成平衡时,我们得到的不仅是一个物理空间,更是承载生活温度的理想家园。

在线预约-让老师及时联系您!

在线预约-让老师及时联系您!